L’importanza di un check-up a 360° e la creazione di un documento che accompagni il soggetto durante le attività con un costante monitoraggio di ogni fase di crescita, di pianificazione coordinata e mirata degli allenamenti, dell’alimentazione e delle necessità rilevate, permette…

…

- di favorire uno sviluppo armonico

- una precisa preparazione per la miglior performance

- di contrastare molte patologie oggi esistenti

affrontando tutte le età con un maggior benessere psico-fisico.

La sintesi dei dati emersi dal check-up, una volta analizzati e comparati tra loro dagli specialisti coinvolti, rappresenterà uno strumento per salvaguardare lo sviluppo armonico, individuare le capacità attitudinali e mirare agli obiettivi prefissati.

Queste informazioni servono a redigere un report personalizzato in cui vengono messe in evidenza le risposte ottenute e le aree che necessitano di un eventuale intervento:

- preventivo

- migliorativo

- terapeutico

L’azione

L’intervento è multi-modale ed integrato e si compone di elementi medici, motori e psicologici e deve essere affidato a un team esperto in grado di seguire qualsiasi persona non come un insieme di sintomi, organi, obiettivi tra loro scollegati.

Il check-up per troppo tempo è stato considerato utile solo per sportivi agonisti, già meno con sportivi amatoriali e pochissimo con frequentatori di palestre e assolutamente evitato con persone normali.

Oggi si parla di check-up a tutte le età e in tutti i settori sportivi, motori, medici e nella medicina anti-aging.

Questo ha permesso di comprendere l’importanza della pratica sportiva e dell’attività motoria.

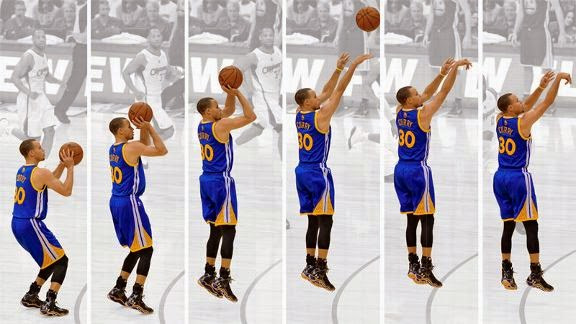

Ottimizzazione del movimento

Il movimento non provoca così automaticamente benefici, ma in conseguenza di atteggiamenti sbagliati:

- alcool e fumo

- alimentazione sbilanciata

- stress

- cattiva gestione degli allenamenti nello sport agonistico di alto livello o amatoriale

causa anche danni e patologie cardiovascolari, cronico-degenerative, autoimmunitarie.

Affinché sia conseguito l’obiettivo della salute potenziata è indispensabile che l’attività fisica sia il più possibile personalizzata in modo da basarsi sulle caratteristiche del soggetto.

Inoltre, deve essere superata l’idea che a un maggior volume di attività fisica corrisponda maggior beneficio.

Anti – aging

Infatti, durante un allenamento l’organismo è sottoposto a uno stress che per essere positivo e comportare dei benefici fisiologici e di composizione corporea, deve essere equilibrato alle capacità soggettive e anche al riposo, durante il quale le modificazioni avvengono.

Spesso si ritiene anche erroneamente che lo sport amatoriale sia il meno pericoloso in quando dovrebbe richiedere bassi livelli di attività, mentre da molti viene praticato senza controlli, con carichi elevati, in età avanzate alzando enormemente gli effetti negativi e i rischi.

L’anti-aging ha introdotto il concetto di check-up anti-aging e fonda il suo programma sulla comprensione delle origini evoluzionistiche dell’invecchiamento.

Sostiene, infatti, che

il cosiddetto normale invecchiamento è un processo attraverso il quale la salute viene inesorabilmente compromessa, rendendo il soggetto più suscettibile alle malattie croniche.

Sostiene inoltre che

la vera salute non è semplicemente l’assenza di malattia, ma piuttosto la presenza di un benessere fisico, mentale ed emozionale.

Il proposito

L’obiettivo di questa nuova branca della medicina è quindi quello di fornire strategie scientificamente validate per frenare il processo dell’invecchiamento, per prevenire le malattie croniche e ottimizzare la qualità della salute.

E’ possibile stabilire quanto si sta realmente invecchiando e quale sia la corrispondenza tra la propria età anagrafica e l’età biologica.

Conoscere il proprio orologio biologico, entrare nella diagnostica precoce nonché il grado di alterazione dei markers biologici dell’invecchiamento, per elaborare un programma terapeutico e motorio personalizzato, che consentirà di migliorare la funzionalità dei sistemi dell’organismo e di rallentare, entro certi limiti, sono alcuni processi degenerativi legati all’invecchiamento.

Nello specifico

L’esercizio fisico equilibrato può essere considerato una vera e propria terapia.

La proprietà spiccatamente pleiotropiche sarà in grado cioè di andare a incidere contemporaneamente, sia in campo preventivo che terapeutico, su numerosi fattori di rischio o aspetti patologici.

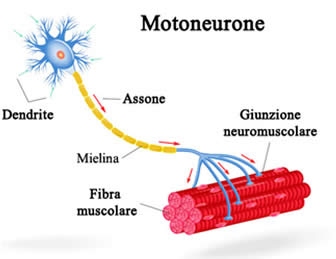

E’ fondamentale analizzare e conoscere approfonditamente gli effetti dell’allenamento sul corpo umano per poter poi applicare la corretta attività fisica.

Da questo emerge la necessità di un check-up, condotto da seri professionisti esperti, che deve prevedere analisi mediche, sportive e psicologiche per elaborare corretti protocolli personalizzati a seconda delle necessità e degli obiettivi da raggiungere.

I medici fanno la diagnosi e dettano le indicazioni per applicare protocolli motori corretti.

La prescrizione ottimale è determinata da una valutazione oggettiva:

- dell’anamnesi

- degli esami

- della risposta all’esercizio del soggetto

- dalla misurazioni della frequenza cardiaca (HR)

- della pressione arteriosa (BP)

- dello sforzo percepito (RPE)

- della risposta soggettiva all’esercizio

- dell’elettrocardiogramma (ECG),

- della VO2 misurata indirettamente o direttamente mediante test da sforzo incrementale

- dei parametri di forza stimati con test submassimali.

I protocolli non devono essere messi in pratica in modo rigido, applicando semplicemente calcoli matematici alle misure dei test e alle analisi, ma analizzando a fondo i risultati e incrociando i dati e le conclusioni dei vari specialisti.

La valutazione medica può comprendere:

- Compilazione di questionari

- Anamnesi completa

- Esame fisico

- ECG a riposo a 12 derivazioni

- Pressione del sangue a riposo (anche con variazione di posizioni)

- Analisi del sangue

- Una prova da sforzo graduale con controllo elettrocardiografico

- Accertamenti specifici a seconda delle necessità.

All’Istruttore spetterà il compito di erogare i protocolli, spiegarli con linguaggio accessibile, misurare i cambiamenti e comunicarli al medico, stabilire (con il medico) gli obiettivi, gestire l’attività di counseling.

Ruolo e valutazione dell’istruttore

Può comprendere:

- Anamnesi per raccogliere dati e avere informazioni da integrare e confrontare con quelle mediche

- Antropometria e plicometria da integrazione e comparazione di analisi clinica strumentale della composizione corporea e tomografica della bioimpedenza cellulare

- Analisi posturale con semplici sistemi di valutazione globale e analitica solo quando la globalità indica un malfunzionamento

- Esame della funzionalità dell’apparato locomotore e della locomozione con semplici test biomeccanici e di mobilità articolare

- R.O.M. (Range Of Motion) articolari e test di mobilità articolare e funzionalità articolare generali con studio biomeccanico degli esercizi e delle posture in relazione al soggetto

- Test submassimali organici e di forza all’aperto e in palestra per calcolare frequenza cardiaca, consumo di ossigeno, soglie, squilibri muscolari, valori di forza, confronti delle modalità di attivazione nervosa dei diversi muscoli coinvolti nel movimento e monitorare i cambiamenti e miglioramenti.

Conclusioni

La specificità dei test e le varie strumentazioni sono utilizzate a secondo delle necessità individuali per poter applicare al meglio i protocolli di allenamento nel rispetto delle esigenze morfo-bio-strutturali evitando infortuni, sovraccarichi e con il massimo gradimento del soggetto.

Questo si intende per applicazione di protocolli studiati e individualizzati frutto di un attenta analisi dei dati forniti da un check up fatto da esperti nei vari settori.